马背天骄:锡林郭勒草原驯马人的传奇与传承

锡林郭勒草原的寒风掠过九曲回肠的锡林河,在这片 17.96 万平方公里的广袤土地上,千年未改的牧马长调与现代科技的脉搏交织共振。当第一缕晨光染红天边的云霭,牧民扎木杨扎布已经牵着爱马 “羽褐” 走向训练场 —— 这匹曾斩获 17 项冠军的蒙古马,此刻正用湿润的鼻尖轻蹭主人的手心,仿佛在回应一场跨越世代的约定。

一、风雪淬炼的马背传奇

在镶黄旗翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查,扎木杨扎布的驯马棚里挂着 20 余副磨得发亮的马鞍。从 14 岁跟着叔叔学习套马至今,他的手掌早已被缰绳勒出深深的茧子。“每匹马都是独一无二的灵魂。” 他抚摸着 “羽褐” 油亮的鬃毛,讲述着 2015 年首夺冠军的经历:当时这匹倔强的小马在最后 500 米突然发力,蹄下溅起的雪粒在阳光下宛如碎钻,最终以半个马身的优势冲过终点。

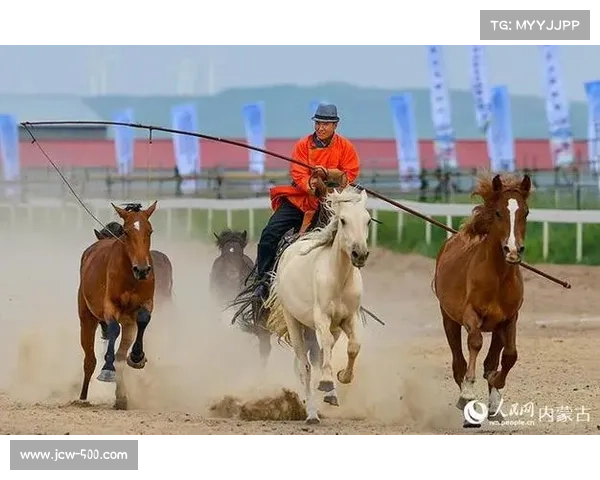

这样的故事在草原上俯拾皆是。26 岁的阿古德木来自锡林浩特市宝力根苏木,10 余年驯马生涯让他深谙 “人马合一” 的真谛。在驯马比赛中,他与队友配合默契:套马手甩出的绳套划出完美抛物线,驯服手在尘土飞扬中与烈马角力,最终由骑手闪电般跃上马鞍。“当马不再抗拒你的重量,而是主动调整步伐时,你会明白什么是真正的信任。” 阿古德木回忆起首次驯服烈马 “黑风” 时,那匹曾踢伤三人的野马在他怀中温顺如羔羊的瞬间。

二、传承千年的驯马密码

蒙古马的驯化史,是一部写在马背上的生存史诗。每年初春零下 30℃的严寒中,牧民们用最原始的方式唤醒马的野性:套马杆如游龙出海,将桀骜不驯的生个子马逼入围栏,再通过 “吊马”“压马” 等工序,让马匹在体力耗尽中学会臣服。这种传承自成吉思汗时代的技艺,如今仍在锡林郭勒草原延续。

56 岁的朝鲁门是改良马的先驱。他早年引进俄罗斯纯血马与蒙古马杂交,培育出速度与耐力兼备的半血马,售价翻倍的同时,也让牧民看到了科学驯马的价值。他的儿子巴特尔如今已是远近闻名的养马人,父子俩共同守护着 200 余匹改良马,在那达慕大会的赛场上续写辉煌。

500万彩票网年轻一代的驯马人正为传统注入新活力。李国志从香港学成归来,将国际自然驯马法引入锡林郭勒。他创办的 “马都玩马俱乐部” 里,200 余匹通过自然驯法驯化的马匹温顺如犬,既适合旅游骑乘,也能参与竞技。“真正的驯马不是征服,而是对话。” 李国志演示着如何用胡萝卜引导马匹完成复杂动作,马眼中闪烁的灵性让人动容。

三、科技与传统的共生之道

在锡林郭勒职业学院的 “马背课堂” 上,学生们通过动作捕捉技术分析马匹步态,VR 设备模拟不同地形的骑行体验。这种将现代科技与传统技艺结合的尝试,让古老的驯马文化焕发生机。学院还与企业合作开发智能马鞍,内置传感器实时监测骑手重心,帮助初学者快速掌握平衡。

生态保护与驯马的关系同样紧密。随着草原植被盖度从不足 15% 提升至 30%,蒙古野驴、黄羊等野生动物重返家园,牧民的驯马活动也悄然改变。苏尼特右旗牧民萨仁苏和在草场划定生态缓冲区,让马群与野驴共享水源,既保护了生物多样性,也让马匹在与野生动物的互动中增强了野性。

四、那达慕上的永恒荣光

每年七月,锡林浩特的那达慕风情园变成欢乐的海洋。在 30 公里耐力赛的起点,孟克的侄子额力布格身着鲜艳的蒙古袍,胯下 “小可爱” 通体如雪。发令枪响的瞬间,近百匹骏马如离弦之箭,蹄声轰鸣如战鼓擂动。当少年手持哈达冲过终点时,看台上的牧民们齐声高呼,将手中的马奶酒泼向空中,祝福勇士与骏马平安。

这样的场景,在锡林郭勒草原的每个角落不断上演。从嘎查级到盟级的四级联赛,从传统套马到现代马术,牧民们用汗水浇灌着马背文化的根脉。正如扎木杨扎布所说:“我们驯的不仅是马,更是蒙古人的精神 —— 那种在风雪中挺直脊梁、永不言败的勇气。”

暮色中的草原传来悠长的马头琴声,驯马人们围坐在篝火旁,分享着当天的训练心得。火星跃入星空,与远处马群的剪影交织成诗。在这片永远年轻的土地上,驯马人的传奇仍在续写,而蒙古马的嘶鸣,将永远是草原上最动人的歌谣。